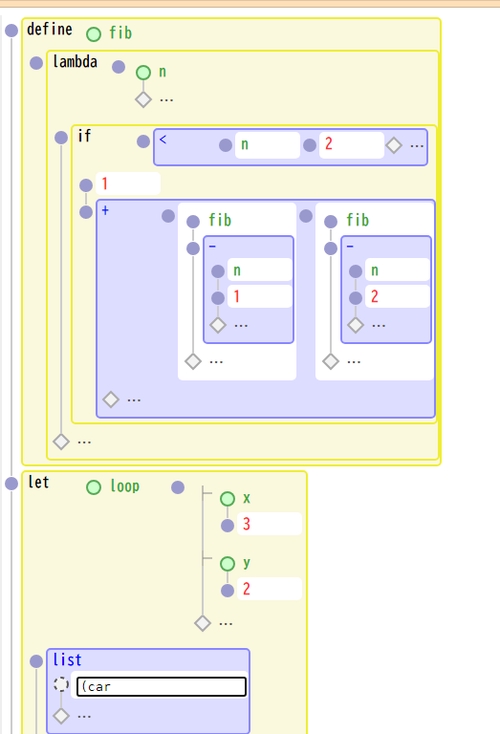

個人的には分かりやすいけど一般的に言って分かりやすいかというとどうかな

https://github.com/yuriha-chan/vue3-scheme-visual

個人的には分かりやすいけど一般的に言って分かりやすいかというとどうかな

https://github.com/yuriha-chan/vue3-scheme-visual

https://www.aozora.gr.jp/cards/000941/files/49442_41262.html

「だ」調「です」調について書いてある処を読んで、つくづく「言文一致」になる初めの頃にこの文章の切り目の落ちつきに就いて、先人が苦労された事が思ひやられる。この文章の切り目、それの落ちつきが、当時の――明治二十年代前後の、意識した言文一致創始の時にはひどく気になつた理由は一応考へて見る必要がある。そこが文章を口語体へ移すに就いてのくくり結びになる言文一致の態をつくる鍵のやうに思へたのであらう。一文の中に当時俗語と言つてゐた言葉を交ぜて使ふ事は、さほど苦にならなかつたらしいが、くくり結びの切れめに到ると、どうもはつきり考へを定めないと心持が落ちつかない。その点で二葉亭も美妙斎もいろいろ迷つたらしい。

元来、文学の芸術に身を委ねるものにとつて、表現のくふうといふ事は、一つの肉体上の要求と見て然るべきものであらう。どうも文章を書くのに自分に対して満足するやうなものの言ひ方を――つまり表現をしなければ治らないといふのが、誰しもの本能からの要求であるべき筈である。これが無い作家もあらうがそれは論外で、誰のでも文章の「癖」と見られるものが――全体から見ての癖である――その人のものの言ひ方である。

二十年代前後に、言文一致体の小説が発表された後、一般の小説は文章表現の源流を元禄に求めたり、さらに「優雅」な古文に遡つたりしてゐたが、しかしそれに依つて、それぞれの作家が各自の表現の美しさを備へようとする苦心があつた。それは言文一致とは全く反対の方向をとつた流れのやうであつた。けれども私はこれがあの時代の「生みの苦しみ」をしてゐる姿だと見る。それぞれの人が模索して進んだ「入り乱れ」の現象であらう。結局は従来の芸術性の貧寒な、粗雑な、そして極言すると下劣な文学上の表現をのり越して、ずつと美しいものにしたい要求からの悩みであつたらう。

口語体は今に至っても落ち着きがなく不安定であり、文語的な文体に還ろうとするエネルギーはいつになっても失われないものだと私は思う。

口語体が不安定である理由はいくつもあろうが、口語に本来付随しているはずの「私のあなたの関係」に依拠した特別な色彩がなく、嘘っぽいフレンドリネスをそこに感じるという点がある。