https://www.nature.com/articles/s41467-024-45812-z

この記事をまじめに読んでいる

https://www.nature.com/articles/s41467-024-45812-z

この記事をまじめに読んでいる

倍音構成を変えると、人々が協和的と感じる音程が変わるという実験データから、倍音が一致するかどうかである和音が心地よいかどうかが説明できるというのが論文の趣旨らしい

実験データが公開情報としてついているのでいろいろ再検証できる

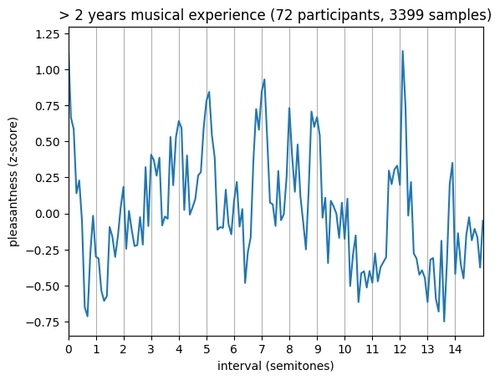

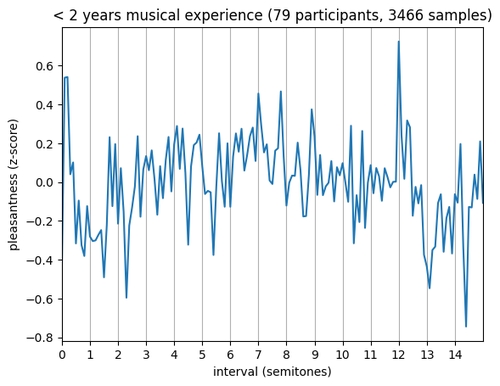

文化的なものなのか生得的なものなのかというのはかなり重大なテーマで知りたいのだが、音楽経験の有無は協和感の認識にかなり大きく作用するらしい

(論文に乗っているグラフと違い、①参加者ごとの平均点で正規化している②0.2semitoneではなく0.1semitoneのビンで平均し平滑化処理をしていない③non-musicianを>= 2yearsではなく2>yearsで群にしている、の3点のためにより明瞭に出ている)

音楽経験がある→記憶にある馴染みの音を良いと考える

なのか

音楽経験がある→倍音をよく聞き取れる

なのかは分からない。

短3度、長3度、長6度のピークは少し純正音程よりになっているようにも見えるが、平均律音程も純正音程も両方可みたいな感じである。

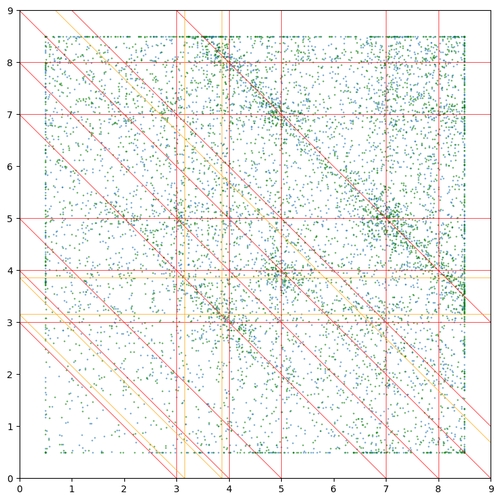

3和音の実験はもっとも協和的に聞こえるようにパラメータを調整せよという指示のためか、メジャーコードの基本形と展開形、オクターブ、5度堆積の他はほとんど見えていない気がする。(人力ギブスサンプリングという手法の詳細は論文に乗っている)

sub-5th + minor 3rd = septimal 7thという和音が見えるような気がしないでもない