好きな文章を写経するときはだいたい手打ちしています(ディネセンは好きすぎて写経だけで数万字になっている)

プルタルコス『イシスとオシリス』アミヨ訳、第一〇節(神話論理Iの第五部冒頭)

>だがおわかりのように、これは、クモが素材も主題もなしに巣を張るのと同じように、詩人や伝説作家がねつ造する、いい加減で根拠のない作り話のたぐいではない。いくつかの不幸な出来事や思い出を含んでいることは明らかである。数学者がいうには、虹は雲に向けたわたしの視線の反射による、さまざまな色が描く表れにしかすぎない。だからこの物語は、なんらかの真実の考察に向けられたわたしの悟性が反射して戻ってきた、なんらかの道理の表れである。

カルロ・ロヴェッリ『時間は存在しない』

第二章 時間には方向がない

>(カードの)ある配置が別の配置より特別だという認識は、カードの特定の性質(この場合は色)に注目したときにのみ意味をなす。あらゆるカードをとことん細かく区別していくと、全ての配置が同等になり、どれをとってもほかより特別とはいえなくなる。「特別」という概念は、宇宙を近似的なぼんやりした見方で眺めたときに、はじめて生まれるものなのだ。

>ボルツマンは、わたしたちが世界を曖昧な形で記述するからこそエントロピーが存在するということを示した。エントロピーが、じつは互いに異なっているのに、わたしたちのぼやけた視界ではその違いがわからないような配置の数〔状態数〕を表す量であることを証明したのだ。つまり、熱という概念やエントロピーという概念や過去のエントロピーのほうが低いという見方は、自然を近似的、統計的に記述したときにはじめて生じるものなのだ。

>しかしこうなると、過去と未来の違いは、結局のところこのぼやけ〔粗視化〕と深く結びついているわけで……。今かりにこの世界の詳細、ミクロなレベルでの正確な状態をすべて考慮に入れることができたら、時間の流れの特徴とされる性質は消えるのだろうか。

>消える。事物のミクロな状況を観察すると、過去と未来の違いは消えてしまう。たとえばこの世界の未来は、現在の状況によって定まる──ただしその度合いは、過去が決まるのと同じ程度でしかないのだが。よく、原因は結果に先んじるといわれるが、事物の基本的な原理では「原因」と「結果」の区別はつかない。この世界には、物理法則なるものによって表される規則性があり、異なる時間の出来事を結んでいるが、それらは未来と過去で対称だ。つまり、ミクロな記述では、いかなる意味でも過去と未来は違わない。

>熱々のお茶のカップに冷たいティースプーンを入れたときに起きることが、わたしの観点が曖昧かどうかによって違ってくるというのではない。スプーンとその分子に起きることが、こちらの観点と一切無縁なのは明らかだ。どこからどう見ようと、何かが起きる、ただそれだけ。重要なのは、熱、温度、お茶からスプーンへの熱の移動といった概念を使って記述すると、実際に起きていることを曖昧に見ることになるという点なのだ。そして、このような曖昧な見方をしたときにだけ、過去と未来が明確に異なるものとして立ち現れる。

クロード・レヴィ=ストロース『神話論理I 生のものと火を通したもの』

序曲

>神話という素材を組織する原理は、素材の中にあるのであって、徐々にしか明らかにならない。到達点もまた自ずから、思いがけないかたちで明らかになることが避けられない。それは、この企てのある段階で、観念的であった対象が十分なかたちと整合性を獲得し、それのもつ潜在的特性と、とりわけ対象としての存在が決定的に明白になるときである。それは光学顕微鏡を使っている時に起こるのと同じであって、光学顕微鏡は、素材の最終的構造を観察者に見せることができないので、いくつかの倍率を選ぶほかなく、ひとつひとつの倍率が見せるのは、組織のあるレベルにしかすぎず、その真実性は相対的であって、別のレベルの倍率を選ぶと見えなくなる。

>神話の統一性とはある傾向を示すにすぎず、投影にしかすぎないのであって、神話のある状態やある一瞬を示すものではけっしてない。統一性というものは、解釈しようとする努力が持ち込む想像上の現象であって、その役割は神話に総合的形態を与え、神話が対立物の混同へと溶解するのを防止することにある。それゆえ神話の学は屈折論anaclastiqueであるといえよう。この古い語の意味を語源的意味にとると、反射した光線の研究と砕けた光線の研究の意にとれる(語源がギリシア語、anaklasis.曲がるにつれて砕けるの意)。しかし根源にまでさかのぼると主張する哲学的省察とは異なり、本書の考察の関心事は、虚の焦点以外には焦点を持たない光である。さまざまなシークエンスと主題が分散しているのが神話的思考の基本的属性である。

>作品の実の焦点が位置するのはどこかと問われても、決定不可能であると答えるほかない。音楽と神話が人間に直面させるのは、虚の物体であって、現実にあるのはその影のみであり、無意識でありつづける実体の、意識された、あとからできる近似物(音楽の総譜と神話はそれに他ならない)である。

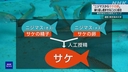

ちょうどジェニファー・ダウドナ『CRISPR 究極の遺伝子編集技術の発見』を読んでいたのだが、さっきのニジマスがサケ産むやつもこうやって作られていっているのか…となった。マグロしか生まないサバとか、なんかすごいな…

ニジマスにおける不妊魚量産系の開発 ~マグロしか生まないサバの作製を目指して~

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-14J11560/

https://www.jstage.jst.go.jp/article/suisan/81/3/81_WA2129-4/_article/-char/ja/

https://www2.kaiyodai.ac.jp/~goro/study-introduce.html

😲 ニジマスにサケの卵繰り返し産ませることに成功 東京海洋大学

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240525/k10014460061000.html

1990年代の本て独特の説教臭さがある。まあ最近の若者は○○らしいですけどねみたいのがちょいちょい入ってくる。変ななつかしさを感じてしまった