トラック投げたら他人が勝手にパートを追加していけるというプラットフォーム

まあお気軽であると思う

とりあえず適当に見つけたやつにピアノをつけてみた

https://music-pf.jvckenwood.com/detail.html?id=3186

トラック投げたら他人が勝手にパートを追加していけるというプラットフォーム

まあお気軽であると思う

とりあえず適当に見つけたやつにピアノをつけてみた

https://music-pf.jvckenwood.com/detail.html?id=3186

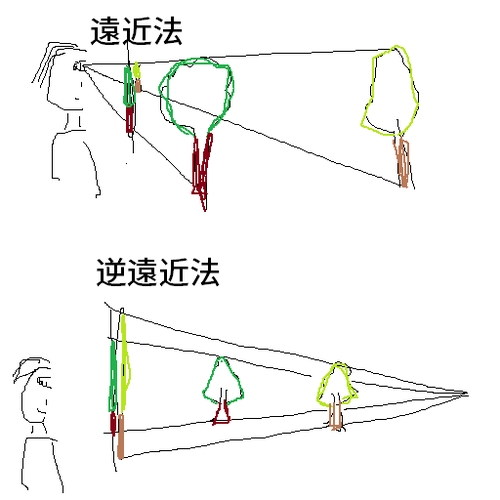

スナイパーのイラスト(逆遠近法)

@mimiduku かなり反直感的ですよね。本来は広がっていくべき視線が収束させらるというような。ああいうのが置かれているとすると、広いはずの宇宙が見えなくなりますね…。

いろいろな遠近法があり得る。

たとえば、王の肖像を描くとき、王の手前で膝まづく臣下たちを大きく、王を小さく書くと、「光学的に正しい」ものの、絵画の主題としては問題がある。そこで、歴史的に、手前の臣下たちを小さく、奥の王を大きく描く「逆遠近法」により描かれている絵画が「遠近法」の登場以前に多くあったことが知られている。

さて、奥に行くほど大きく書くか、小さく書くかが自由だとすると、いろいろな「遠近法」をつくることができる。

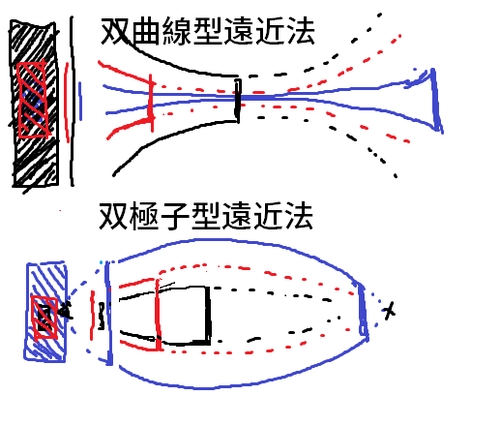

曲線による投影のうち、ある型をここでは「双曲線型遠近法」と「双極子型遠近法」とよぶことにする。

「双曲線型遠近法」は、ある距離で「しぼむ」曲線による投影である。これは近い地点では逆遠近法、中くらいでは正射影法的、遠い地点では遠近法的になる。

「双極子型遠近法」は、ある距離で「ふくらむ」曲線による投影である。これは近い地点では遠近法、中くらいでは正射影法的、遠い地点では逆遠近法的になる。この遠近法では、視点の「対蹠点」が「無限遠点」のようにふるまい、(手前のものにより隠されない限り)対蹠点に置かれた物体をあらゆる角度から見ることができる。

ChatGPT との会話より

アルバムは通常、編者の意図によって編集される。そこには「どの写真を入れるか」「どの順番に並べるか」「どのテキストを添えるか」という編集権の行使がある。それは一種の「生活史の構築行為」であり、記憶を読み直せる物語として固定化したものと言える。

対照的に、例えば額装された写真が目につかない場所に保管されている場合、その多くは意図的というよりも、意識の周縁に滑り落ちた記憶、あるいは「そこにあることを忘れられたが、捨てられてはいない」記憶であることが多い。たとえば引っ越しの際、適当に詰めた段ボールの中にそのまま入れられた額装写真は、編集というよりも惰性によって語りが放棄された状態にある。アルバムが語りを持つための構築物であるのに対し、バラバラの写真は語ることを拒否した、あるいは語られなかった、語りきれなかった記憶の残響である。

アルバムは「見るために開く」ものであり、ある目的―郷愁、説明、教育―をもって再訪される。その意味では、記憶は能動的に召喚される。しかし、たとえば棚の裏にある写真、引き出しの底で額装されたまま横たわっている写真は、偶然によって発見される記憶であり、その再訪には事故性・非予定性が伴う。忘却されたが、物理的には消去されておらず、ある日ふと手に触れて甦る——そのような回路が働く。

つまり、アルバムを開くときは、現在の意志が主体となって過去を解釈するものだが、家のどこかにしまって忘れた写真を眺めるときには、過去の「そのままありよう」が、生々しく現在の意志に働きかけてくる、といえる。