ん?32bit time_tでも負の値になるのが2038年だからってことなので…格納自体はuint32_tとしておけばとりあえずあと68年は引っ張れる?

※実はこういうの考えるの結構楽しい

OpenBSD(uaa@), Ham(JG1UAA), Ingress(Lv14, RES), Japanese(Sagamihara-city, Kanagawa)

Another side: https://social.tchncs.de/@uaa

npub1rarr265r9f9j6ewp960hcm7cvz9zskc7l2ykwul57e7xa60r8css7uf890

Messages from this Mastodon account can read via mostr.pub with npub1j3un8843rpuk4rvwnd7plaknf2lce58yl6qmpkqrwt3tr5k60vfqxmlq0w

ん?32bit time_tでも負の値になるのが2038年だからってことなので…格納自体はuint32_tとしておけばとりあえずあと68年は引っ張れる?

※実はこういうの考えるの結構楽しい

そっか、unsigned long(uint32_t)に直しちゃう手があるか。単なる問題の先送り、ではあるんだけど。 https://ja.wikipedia.org/wiki/2038%E5%B9%B4%E5%95%8F%E9%A1%8C

time_tが32bitって気づいてれば…時間返せとか思ってたり思ってなかったり。

とはいえ、64bit time_tは避けて通れない道でもあるからなあ。落とし所をどこにするかもう少し探る必要はありそう。

気分的には今すぐ全部捨ててやり直したい気分ではあるけど、どうせまた似たようなことをすることになるので捨てるに捨てられないという未練があるというかなんというか。

あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛、単に時刻の格納をするだけなら1bitシフトとかもあるけど、時間計算をしてパフォーマンスの算出とかもやってるから精度を落とすことは許されないんだ。

1970/Jan/01 00:00:00~2004/Jan/10 13:37:03 (1073741823sec)の範囲を2038年から後の34年分に振る?

ソフトウェアが2000年のリリースなので、2000年~2004年の範囲のデータが正しく扱えないという問題を抱えるからこの解決法もあまり良い方法じゃないけど…

こういう、先が無いふっるいシステムのお守りの真似事をすると、どっかの日経の偉そうな人が主張する「コボラーは死ね」について*ある程度*は理解する。

ただし、それは「未来の無い古いシステムのお守りを若手にやらせるな」であって、「特定の言語とそれを使う人々を焼け」では決してない。

今後あの偉そうな御仁は今後COBOLだけでなくC言語およびそれを使う人間を間違いなく攻撃対象にするであろうことは、これで確信した。

FATファイルシステム(2秒単位の記録)というのがある以上、単純に1bit右シフトで68年分の時間は稼げると思うけど。

time_tが64bitでも良いように細工したのを一旦すべて捨てる、はともかくとして…

32bitの領域で2038年以降をどう表現すんだよ、という問題を考えないといけないんじゃないのコレ?

uaa@slackware-vm:~$ cat test.c

#include <stdio.h>

#include <time.h>

int main(int argc, char *argv[])

{

printf("%d\n", sizeof(time_t));

return 0;

}

uaa@slackware-vm:~$ cc test.c

uaa@slackware-vm:~$ ./a.out

4

uaa@slackware-vm:~$ uname -a

Linux slackware-vm.uaa.org.uk 5.15.145-smp #1 SMP PREEMPT Sat Dec 23 14:23:29 CST 2023 i686 Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz GenuineIntel GNU/Linux

uaa@slackware-vm:~$

な ん で す と … !

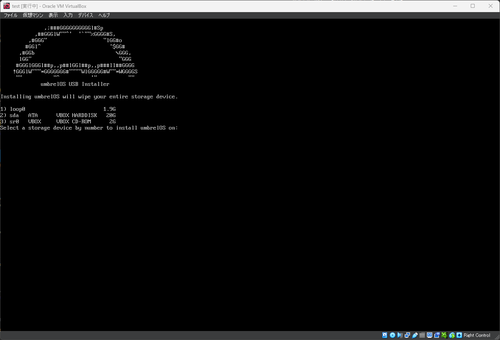

今更気づいたけど、umbrelOSのISO化、実はEFI boot対応なPCエミュレータなら不要ですよね。

USBメモリイメージを起動用の仮想HDDとしてマウントして、もう一台の仮想HDDにインストールすれば良いだけなので…結局あの実験って、ここまで阿呆なことができますよ、バカな奴が世の中に居るでしょ?を示す以上の意味はなかったという。

…何故今それに気付いちゃうかなあ。もっと早くに気付こうよ自分。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

CV1801Bのデータシート眺めてたけど、SD周りはsdhc(4)のfdt版でイケそうな気がする。クロック制御も入れないといけないからSDだけ載せてもって話にはなるだろうけど。

umbrelOSの件、立てといたissueに自分がISOイメージ化した際の手法を追記しておしまい。この後に続くか続かないかは向こう次第ってことで。

https://github.com/getumbrel/umbrel/issues/1818

幼少期に叩き込むのは待ち行列理論じゃないのか…「サービスの提供量には限界があり、それを超えて殺到するとロクなことにならぬ」というのを、骨の髄まで。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

バブル期に99年ローンってあったけど、結局あの時代にあのローン借りた人って返済が続いてるんだろうか。それともチャラになったんだろうか。

日本モーゲージ(だったか)、ローン会社は潰れたけど。

今のAMI BIOSってこうなのか。

(今残ってるのってAMIとInsydeくらい…?)

CentOS stream 9のvmlinuz, initrdを借りて強引に動かすと、こうか。

ldlinux.c32ってisolinux/ldlinux.c32で配置しないとダメなんか…

まあどのdistro向けか、という情報を見ずにLinuxなら大体一緒だろー?とナメてかかったのが悪いってことで。

自分だけの Linux Liveイメージを作る (2024/02/22) https://tech.quickguard.jp/posts/debian-live-cd/

全っ然ディレクトリ構造違うじゃんよ…

なんかカーネルパラメータを、root=live:CDLABEL=foobarからboot=liveに変えたらなんか動きが変わったんだけど…もしかしてRedHat系とDebian系でこの辺の作り方、違う?

(CentOS向けのドキュメント見てたんだけど、扱ってるのってDebian系なんだよね…)

「えええぇぇぇ…」って、頭抱えてる。

@redbrick そのラベル名もちゃんと合わせてるんですよ…https://fedoraproject.org/wiki/LiveOS_image 見るに、livecd-tools使うのが実は良かったり?という気がしなくもないです。(とはいえスクリプトでやっている内容を手でやっているだけなので変わらないような…)

そういえばDVDってUDFが標準のはずなのにいつの間にかISO9660で書き込んじゃってますよね…ISO9669ヤメレって言われてたような気がしなくも無いのに。

○○力、で一番嫌いなのは大人力ですね。何故あれで飯を食える奴が居るんだ、ていうか食わせるなよと思う程度には嫌い(って話題に出してしまうのが向こうの思うツボ)。

@redbrick 何度も何度もマウントを試みて失敗して「無理でしたー」とinitramfsに落ちるので、媒体へのアクセス自体ができていない可能性があります。もともとUSBメモリ向けに用意されたインストールイメージを強引にISO化している以上、光学ドライブ向けのあれやこれやを省かれている可能性もありますし。書き込めないことに対する問題もありそうです。

initrdを覗いてはみても何か削った跡は見当たらないように見える(もしくは見つけられていない)ので、もういいやとぶん投げちゃおうと思います。ちょっと悔しいですけど。

わざわざオタクの語を用いる必然性は無いように思える。学校で特段求められている物以外の事柄は全てオタクなのか?と意地悪く噛みつきたくなるんだが。

なにしろ、オタク迫害の時代を見てる(体験してるかもね?)という身としては、不用意にその語を使われるのってなんか居心地悪いんだよな。あんた達に何が分かるんだよって。

…って、どう見ても拗らせたおっさんですね。はい。すみません。

「オタク型成長曲線」に沿った成長を促す授業デザインの検討

―中学校数学授業における試み― (藤川 大祐, 多様性を尊重する授業デザインに関する研究 (2021)) https://ace-npo.org/fujikawa-lab/file/pdf/other/2021/01.pdf によれば、「オタク力」とは「学校で特段求められているもの以外で、自分が好きだと思える何らかのことがらについて、独自の仕方で発揮できる能力」と記されているけど、(2020a)の注釈が付いてるのでさらに遡らないといけない。

○○力っていう言葉にげんなりしているので、「オタク力」って言葉が出てきたのを見てなんかもう…って気分になってる

このアカウントは、notestockで公開設定になっていません。

うーん、手順に従ってLiveOS/squashfs.imgを置いてはみたけど、ALERT! live:CDLABEL=linux does not existって出てしまう。なんとなく、(仮想)CD-ROM自体を認識していないという気がするんだが…

下手にOrangePiのAI stick買うよりも、GTI Developer Portalから直接買った方が最新のSDKもちゃんと取れるし新しいチップ使えたりするしお得だったりする? (でも5801って2801よりもピーク性能ちょっと下がってませんか?) https://dev.gyrfalcontech.ai/product/5801-plai-plug/

まあ確かにうっかり買っちゃったAllwinner V851sなボードにもAI向けのなんかが入ってるらしいとは聞いてるからそれ使えばいーじゃん、なんだろうけど。

なるほど?今更USB接続のAIアクセラレータを買うのは悪手かも、って話で良いのかな。

USB StickなAcceleratorって、どこにいったの? (2022/12/5) https://vengineer.hatenablog.com/entry/2022/12/05/090000

mastodon使ってる企業とかの(個人でない)アカウントってあまり見ないんだけど、少しずつ浸透しているんだろうか。とはいえ、boostしたtootのアカウントは2018年から使ってるようなので、割と昔からMastodonに居る…