io民に天文やってる人、天文に興味ある人がどのくらいいるか知りたいので、ちょっと威力偵察をやってみたいと思います。

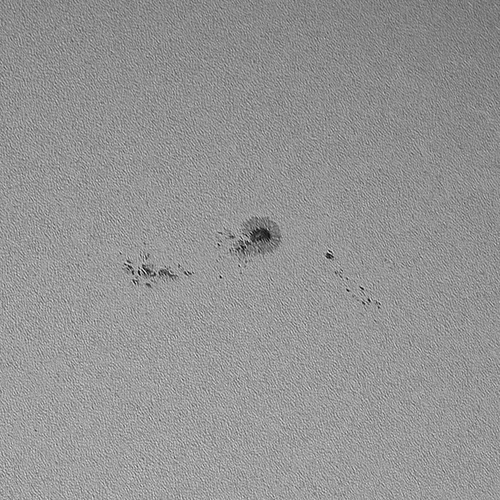

自分は横浜で主に自宅ベランダから撮ってるひきこもり天文家です。光害地での撮影なのであまり派手な写真は撮れてませんが… 貧乏性なので手持ち機材で撮れそうなものは何でも撮ります。月、惑星、彗星、太陽(白色光のみ)、DSO(=星雲星団等)、流星、人工衛星。遠征しないので星景はほとんど撮りません。

まずはDSOから。今年8月17日に口径85mmの屈折望遠鏡で撮った M20「三裂星雲」と散開星団 M21 のツーショット。モノクロカメラによる撮影ですが、1枚目はカラーフィルターを使って撮ったものをLRGB合成したカラー写真。2枚目がHαフィルター(赤い星雲に特異的な波長だけを通すフィルター)で撮ったモノクロ写真。

#天体写真